What is Film Craft Art?

様々な種類の映像創作を経験してたどり着いたのが工芸のように映像をつくることでした。手で描いて、それを動かしてみる。アート作品とエンターテイメントの境目のような楽しくて、それでいて静謐さがあるもの。長い年月を色褪せることなく眺めていられるもの。そういう作品を目指して創作を続けています。

日本には屏風、掛け軸というものがあります。それらは伝統的な日本の美術品であり、日本文化の重要な要素です。そのうちの一つ『屏風』は、折りたたみ可能な板でできた、通常は二つ折りの板状のもので、室内の空間を区切ったり、風を遮ったりするために使用されますが、同時にその美意識の高さから美術的な作品としても高く評価されています。日本の風景、歴史的な場面、花鳥、抽象的なデザインなど、さまざまなテーマで装飾されます。また、『掛け軸』は、縦に長い絵画や書道の作品を展示するための媒体です。季節の風景、詩、禅の教え、書道の名言など、様々なテーマで描かれ、日本の美的感覚や哲学を反映しています。どちらも日本の伝統的な美術技術と芸術的な才能を示すものであり、日本文化の美しさや繊細さを体現しています。これらは、日本の家庭や寺院、美術館などで見ることができ、日本の歴史と美学に触れる素晴らしい機会となっています。ここでは私自身がこれまで映像や写真という表現を手がけてきた中で、ディスプレイやスマートフォンのスクリーンを屏風や掛け軸になぞらえ創作してきたものを日本の伝統的な手法と重ねてFilm Craft Artと称して紹介しています。

Dappled Light Suite#1

Installation Art | 6min x 12 displays + 12 Speakers | 2025

私はこれまで、国や文化、時代や仕事の枠を越えて、多くの人と一緒にものづくりをしてきました。けれども、今ほど大きな変化を強く感じたことはありません。

テクノロジーの波は、時に厳しい挑戦をもたらしますが、同時に新しい可能性への扉も開いてくれます。

新しい美術館のオープニングに作品を展示するにあたり、大切なのは、未来を生きる子どもたちの目を見つめることだと思いました。大人たちの中でテクノロジーを利用して「これくらいでいい」と妥協する空気が広がる中でも、子どもたちの目はまだ澄んでいて、広い想像の世界を映しています。だからこそ、考える力を育み、芸術の火を絶やさないことが、私たち大人の役割です。

人の創造力は、この不安定な時代を導く灯りであり、未来への橋をかける力なのです。

自分の感覚と手でつくることをやめない。その姿を子どもたちに見せるとき、彼らの手に託される未来はただの明日ではなく、希望にあふれた新しい地平になります。

この作品の名「Dappled Light Suite」は、木漏れ日が生み出す旋律のように、自然からインスピレーションを受け取り、自分の創造をふくらませていくことを表しています。

木漏れ日の光に耳をすませるように、子どもたちが自らの未来を豊かに育んでいけることを願っています。この美術館がいつも笑い声で溢れていますように。

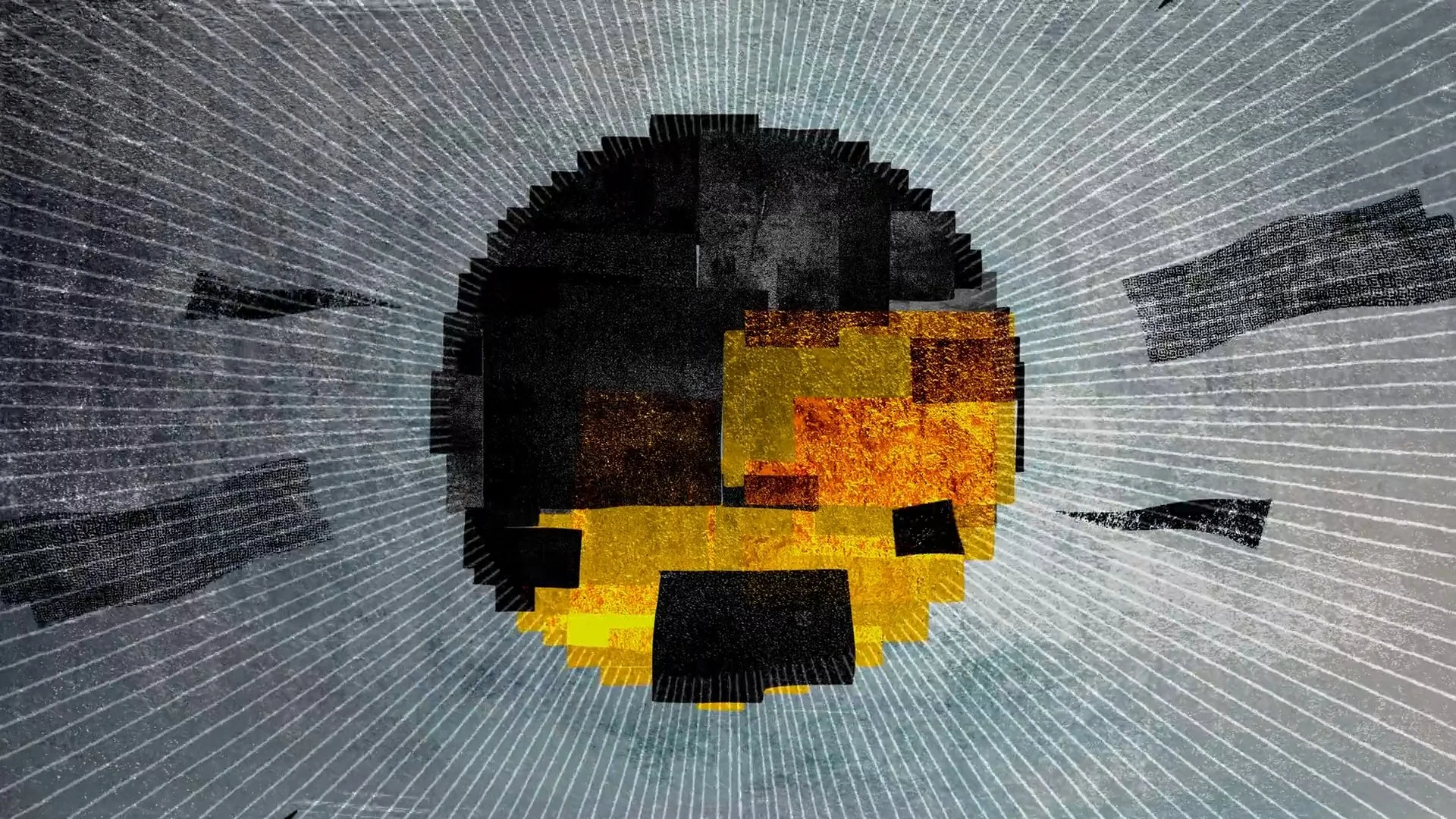

Dousuru-Ieyasu | どうする家康

Title Art | Opening Sequence of TV Drama | 2023

安土桃山から江戸初期にかけて花開いた工芸と美術の息吹を、作品の底流に据えました。武士たちの誇りと競いが、金工や茶陶、絵画や仏像に宿り、やがて文化そのものとなった時代。茶の湯が精神を磨き、狩野派の筆が風俗を描き、仏像の眉間に静けさが宿る。

この映像にも、その精神のかけらを宿しています。抽象の中に、石のような家臣の気配、太陽のような家康や瀬名の面影を忍ばせ、線と円のあわいに、人の心が投影される余白を描いています。

Siren in the Silence

Poetic Documentary | 自主制作 2024

自然はいつも共存を求めてきました。

でも、私たちはその呼びかけに耳を傾けようとしませんでした。

この「おりん」は、日本の伝統的な仏具です。

自然の中でおりんが鳴ります。それは、心をひとつにし、純粋な気持ちになるための合図です。

争いの終わりの合図を鳴らしましょう。

私たちが変わる合図を鳴らしましょう。

おりんが響きます。自然と共に調和するために。

srk

Photographic Art|自主制作 2016

写楽。活動期間たったの10ヶ月にして145点もの絵画を残し忽然と消えた謎の絵師。彼の描いた役者絵はみな、顔や体のパーツが大胆にデフォルメされ、表情やポーズは躍動的に誇張され、まるで今にも動き出そうとしている。 その生命感あふれる作品たちは今も昔も日本のみならず全世界で人々を魅了する。僕もその一人。彼の型破りな世界観からインスピレーションを得て、僕の創作を突き動かし、この 「srk」はうまれた。彼の活動した時代のカルチャーに想いを馳せ、現代に表現する。今回はvolume1から4として4つのスタイルを表現した。

Xylophone | 森の木琴

Brand Film | 2011

この映像が完成したのが2011年3月10日。日本ではその翌日に震災が起きました。公開して間もなく世界中から注目を集め、カンヌライオンズで三部門で受賞するなど思いもよらない高い評価を受けた作品。森の窮状の環境問題を訴える内容で、44メートルの手作りの木琴がバッハのカンタータ147番を奏で、林業が止まり、やせ細りながらも美しく見える森の情景とともに表現した。Youtubeではすでに1000万ビューを超えるアクセスを記録して、いまだに伸び続けている。この作品は国内外で20を超える賞を受賞するに至りました。

Yae no Sakura | 八重の桜

Title Art | Opening Sequence of TV Drama | 2013

未曾有の震災を契機に生まれたドラマ。その舞台・会津若松には、幾度もの挫折と再生の歴史が刻まれていた。東北を歩き、現実の痛みと向き合いながら制作したタイトルバックは、物語だけでなく、いま起こる現実を映す覚悟を要した。再生を描くはずが、いつしか創り手のほうが励まされていた。坂本龍一氏とNHK交響楽団による録音、300人の子どもたちとの撮影で流した涙は、希望の音色そのものだった。「自分の仕事は何の役に立つのか」――震災直後、多くの表現者が抱いた葛藤に応え、大河ドラマとしては異例の月替わりタイトルバック企画が立ち上がる。12組のクリエイターによる連作が、その問いに静かに応えた。

Komyo-ga-tsuji | 功名が辻

Title Art | Opening Sequence of TV Drama | 2006

2006年放映の大河ドラマ『功名が辻』。司馬遼太郎が描いた信義の夫婦譚に寄り添うよう、私たちは安土桃山の美を映像に吹き込んだ。蒔絵や屏風など、実物の美術品を素材として用いるため、幾たびも交渉を重ね、ついに歴史の扉をひらいた。政と情のはざまで揺れる千代と一豊の物語に、静かに煌めく意匠が重なり、古の美はモーショングラフィックスの中で新たな命を得た。歴史と物語と美術が交差する、稀有な創作の場となった。

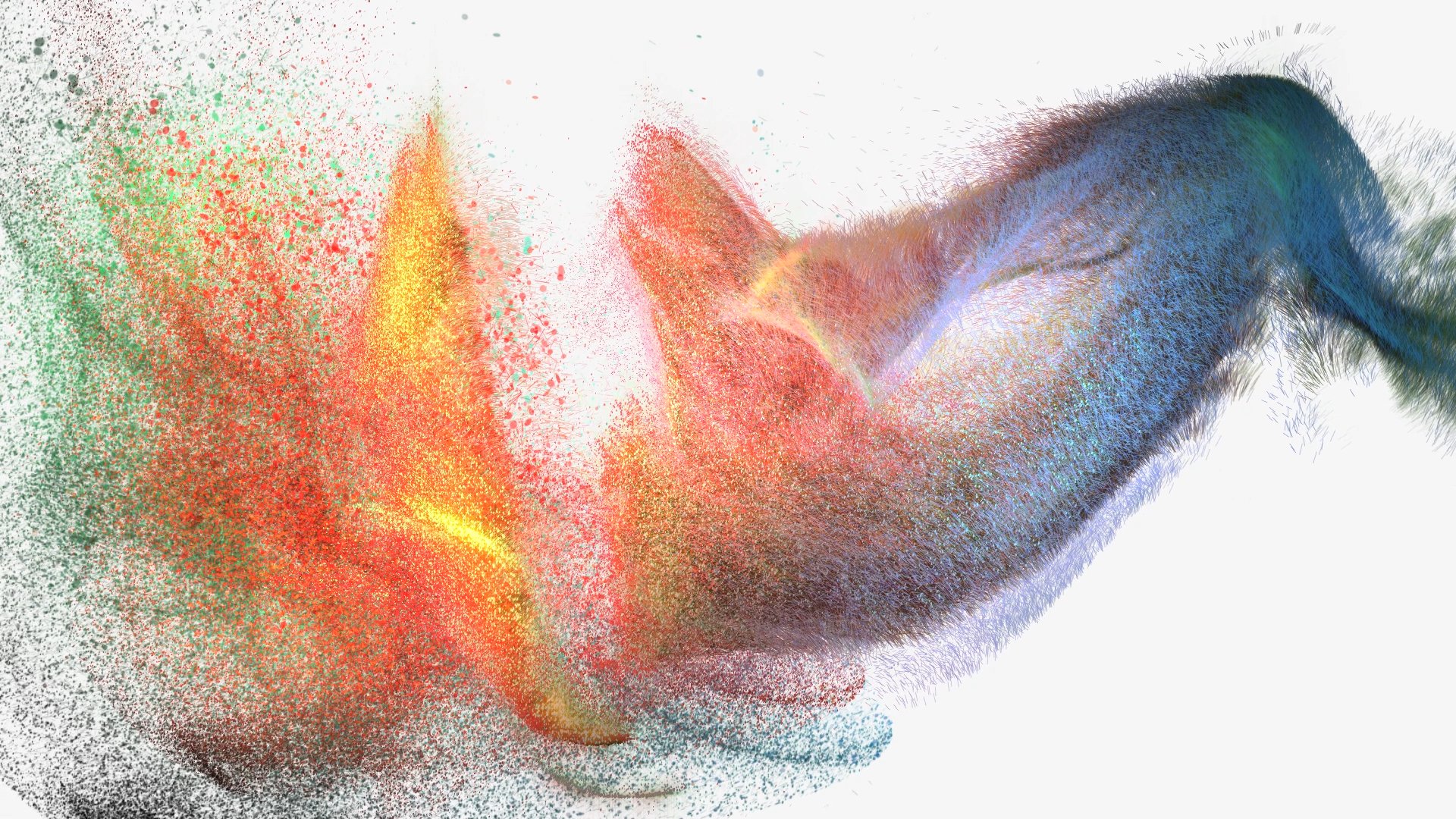

colors

Media Art | Living Contemporary Motion Graphics | 2010

フェルメールの絵画から色彩情報を抽出し、サウンドクリエイターのヤマダタツヤ氏によるオリジナル音楽を同期させ、有機的かつ抽象的な造形で表現した。色彩構成は欧州とりわけオランダ色が強いがのだが、間(ま)の取り方は日本独特のものを意識して仕上げた。

現在、マサチューセッツ工科大学の色彩とモーショングラフィックスの教材として利用されている。

Ballet

Media Art | Living Contemporary Motion Graphics | 2002

バレエを踊っている時の体内の血流をイメージしている。赤血球、ヘモグロビンが音楽に合わせて血管の中で流れながら弾ける。血小板がリズミカルに呼応する。血液の鼓動にゆられるような感覚。赤と黒のコントラストにより体内の細胞や血が浮かび、楽曲の感情が現れていく。感情の高まりと同期するように血液はまるでそれそのものが生命体であるかのように形を変え、躍動し、そしてまた元の姿へと戻ってゆく。時に静かに、時に熱く、生命の持つ生きた流れを表現している。

Airline

Media Art | Living Contemporary Motion Graphics | 2001

半透明のエレメントが連綿と新たな造形を浮かべる『PRELUDE』に対して、線が風を描く『Airline』。簡素な線が曲がり、重なり、集まることで、色彩はうつろい、大気の流れや雲の造形が現れる。悠々と空を舞う穏やかな流れと楽曲の間。呼応し、そこに在るが、目には見えないもの。BPMが一定ではないクラシック曲に映像をシンクロさせることに実験的要素を取り入れた。これはヴァージンアトランティック航空国際線ファーストクラスのWelcome Imageとして公開された。

Prelude

Media Art | Living Contemporary Motion Graphics | 2000

半透明のエレメントが舞い、重なり合い、連綿と新たな造形を浮かべていく自主制作作品。音楽と共に穏やかに転換していく間(ま)の取り方を繊細に思考して仕上げたモーショングラフィックス作品。一連の幾何学的造形の動きの中には自然と人工物との共存や植物と人間、鉱物の工作、無機と有機といった対比を表現している。駅前の花屋で花を買って家のリビングに飾るように映像のアートを楽しむことを定義として「Living Contemporary Motion Graphics」というコンセプトが込められている。楽曲と映像を同時平行に制作するという実験でもあった。

DOBOKU Civil Engineering Exhibition | 土木展

Creator | Exhibition at 21_21 deign sight (Tokyo) | Jun, 24- Sep, 25 2016

21_21 Design Sightで開催された展覧会「土木展」では会場の映像作品を出品した。土木工事の現場の映像をドキュメンタリーで撮影し、その映像の音のみを使ってラヴェルの名曲「ボレロ」を構成し、映像とリミックスして制作。会場のエントランスに3面の壁面に投影した。